認知症の予防について

1.認知症とは?

様々な病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障を来した状態のことです。

65歳以上の高齢者を対象にした令和4年度(2022年度)の調査の推計では、認知症の人の割合は約12%、認知症の前段階と考えられている軽度認知障害(MCI※)の人の割合は約16%とされ、両方を合わせると、3人に1人が認知機能にかかわる症状があることになりますが、軽度認知障害のかた全てが認知症になるわけではありません。

出典:政府広報オンライン

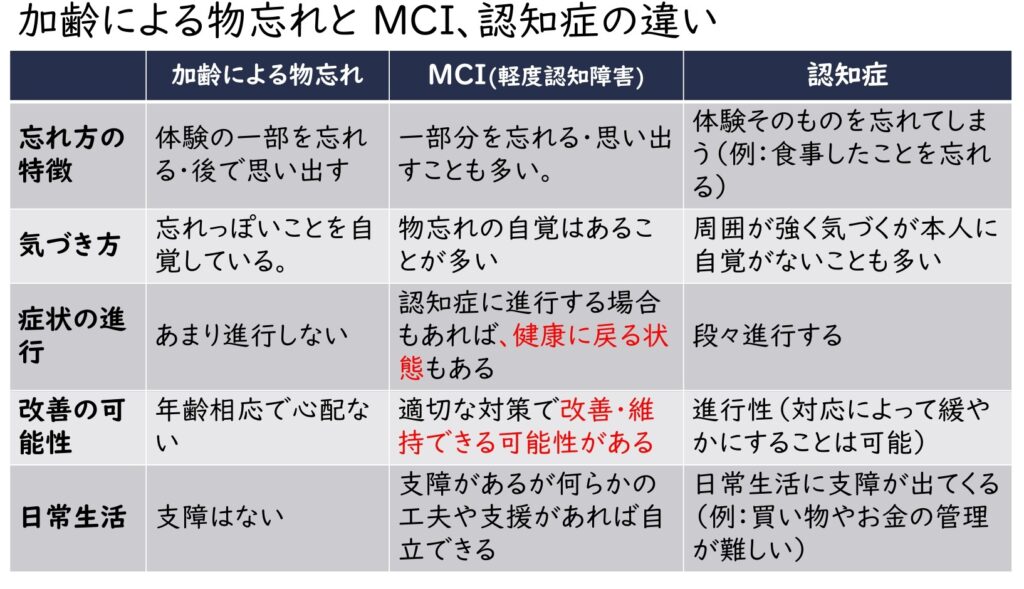

2.MCI(軽度認知障害)とは?

認知症と完全に診断される一歩手前の状態です。放っておくと認知症に進行しますが、適切な

予防をすることで健常な状態に戻る可能性があります。

「物忘れ」などの記憶障害があり、本人も家族も周りも気が付いているが、日常生活には

ほとんど影響がない段階です。

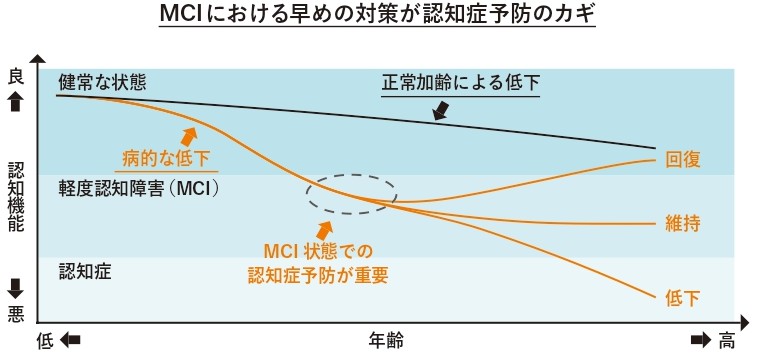

MCIでは、1年で約5~15%の人が認知症に移行する一方で、1年で約16~41%の人は健常な状態になる

ことがわかっています。そのため、早期から認知症予防の対策を行っていくことが重要であり、適切な

認知症予防策を講じることで、健常な状への回復や認知症への移行を遅らせることが期待できます。

MCIは、運動や食生活などの対策や脳のトレーニングを継続して行うことで、健常な状態にもどることがあります。

3.認知症のリスク

- 糖尿病

- 中年期(40~64歳)の高血圧

- 中年期の肥満

- 脳卒中

- 中年期の高い総コレステロール値

- 喫煙

- 多量の飲酒

- 耳の聞こえにくさ

- 不眠や適切ではない睡眠時間

4.認知症予防に期待できること

・定期的な運動習慣

高齢者を対象とした調査で、定期的な運動(週3回·週2時間以上)をしていた人は

認知症になる危険性が低いことがわかりました。この基準は1日計30分程度の

ウォーキングを週4回以上行うことで達成することができます。

さ ら に 、ウォー キング よりハ ードな 運 動( 早 歩 きな ど )を 週 3回以上継続している方は、

運動習慣のない方(週1日以下)に比べて50%も認知症になりにくいことがわかって

います。ハードな運動が難しい方は散歩程度の運動でも週3回以上続けて運動すれ

ば 、運動習慣のない方に比べて約 33%が認知症になりにくいことがわかっています。

軽度認知障害(MCI)の高齢者に対して、有酸素運動や身体活動の促進を検討した

研究では、全般的認知機能だけでなく複数の課題を行える「実行機能」や「言語」、さ

らに「処理速度」などの認知機能への効果がみられました※。なお、年齢によって効

果の度合いは異なります。75歳以上では、認知機能の中でも、「実行機能」、「即時

記憶(短期的な記憶力)」、「推理」に対して有効であることがわかっています。

・社会活動や余暇活動

退職後も他の人と関わるような活動(社会活動)を継続することがおすすめです。

仕事を続けることが難しくなっても、ボランティアや趣味、スポーツなどを通して、

何らかの役割をもつことが認知症予防になります。

読書などの余暇活動は認知症のリスクを低下させます。特に、頭を使うような活動

は認知症への予防効果が高いと報告されています。

具体的には、読書やパズル、楽器の演奏、囲碁などのボードゲームなどが効果的です。

・対人交流

人との交流が少ないと認知症になる可能性が高まることは、複数の研究によって示

されています。ある研究では、同居人以外の他者との交流頻度が週に1回未満とい

う状態は、それ以上の交流がある者とは明らかに健康状態が異なり、自立した生活

を送る能力の低下や認知症発症、ひいては早期死亡のリスクが有意に高くなること

が指摘されています。週1回以上は誰かと会話や交流を行うように心がけましょう。

・認知トレーニング

全般的認知機能とは、注意、記憶、実行機能など認知機能にまつわる機能のことで

す。MCIの方を対象とした調査によると、記憶に特化したトレーニングが全般的認

知機能の改善に大きな効果を示したことも報告されています。一方、認知トレーニン

グをどのくらい続ける必要があるのかという点については、アルツハイマー型認知

症を対象とした報告では、認知トレーニング直後・中期・長期的効果は認めるもの

の、トレーニングが終了すると効果が持続しないという報告もあり、継続の重要性が

示されています。

コミュニティヘルスラボでは、ファイブコグ検査やMOCAーJ検査などの認知機能検査を

実施可能です。

また、検査後の認知症予防教室等の開催も承っております。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。